Tritt den Sprachpanschern ordentlich auf die Füße! Gern auch unordentlich. Der Journalist und Sprachpurist Reinhard Berger wird unsere Kultur nicht retten, aber er hat einen Mordsspaß daran, „Wichtigtuer und Langweiler und Modesklaven vorzuführen“. Seine satirische Kolumne hat er „Der Schlauberger“ genannt.

von Reinhard Berger

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, welch’ geschliffene Umgangsformen unsere Politiker haben? Ein Blick in mein Archiv macht das deutlich: Sie begrüßen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist mir damals schon bei dem ehrgeizigen Experiment einer Regierungsbildung aufgefallen. „Der Schlauberger (36): Und tschüss, liebes Papier! Heute: Unsere höflichen Politiker“ weiterlesen

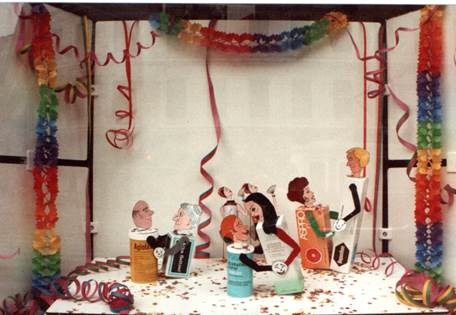

Über die Arrangements seitens der pharmazeutischen Firmen nicht glücklich begannen meine Frau und ich die Auslagen unsrer Apotheke selbst zu gestalten, wobei wir „Regie“ führten, das „Bühnenbild“ am Anfang von einem Grafikstudenten, später von der Firma Tucan Grafic im 3. Wiener Gemeindebezirk hergestellt wurde. Zusätzlich gehörte zu unserem Team ein Model. Thema und Idee lieferten meine Frau und ich, bezüglich der Ausführung entstand ein reger Gedankenaustausch zwischen dem Studenten bzw. dem Grafikbüro und uns, so dass wie im Theaterleben schlussendlich zwischen Regie und Bild die Grenzen verschwammen.

Über die Arrangements seitens der pharmazeutischen Firmen nicht glücklich begannen meine Frau und ich die Auslagen unsrer Apotheke selbst zu gestalten, wobei wir „Regie“ führten, das „Bühnenbild“ am Anfang von einem Grafikstudenten, später von der Firma Tucan Grafic im 3. Wiener Gemeindebezirk hergestellt wurde. Zusätzlich gehörte zu unserem Team ein Model. Thema und Idee lieferten meine Frau und ich, bezüglich der Ausführung entstand ein reger Gedankenaustausch zwischen dem Studenten bzw. dem Grafikbüro und uns, so dass wie im Theaterleben schlussendlich zwischen Regie und Bild die Grenzen verschwammen.