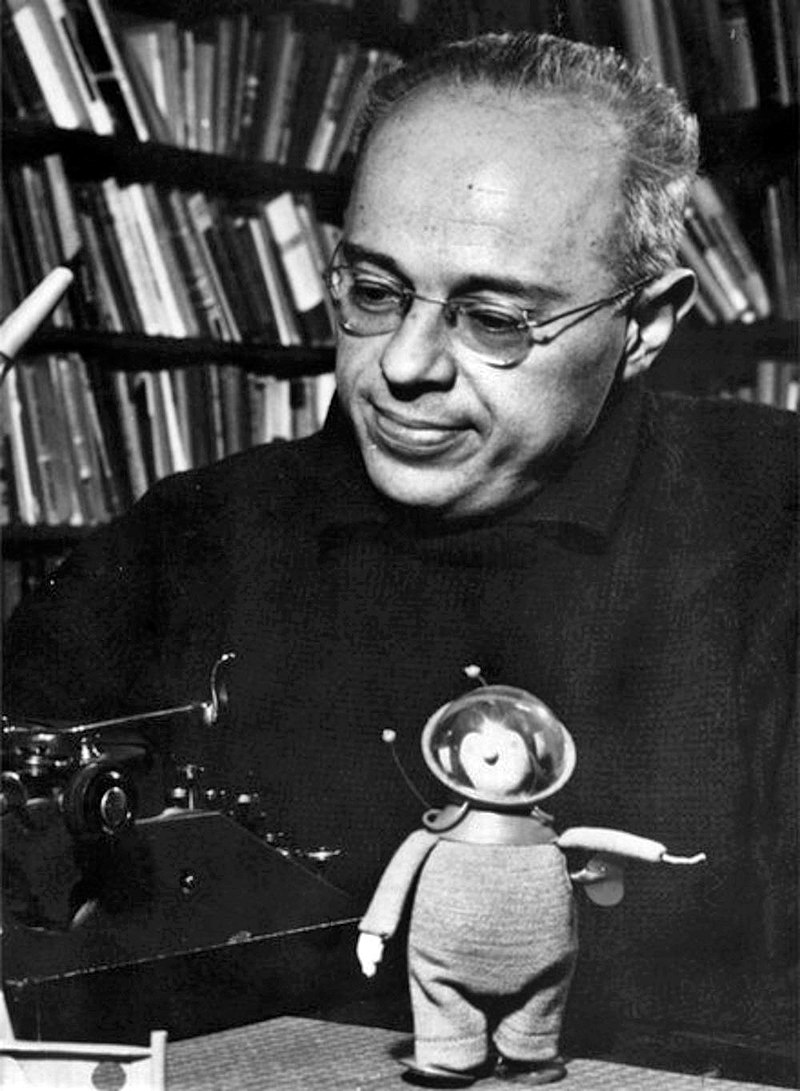

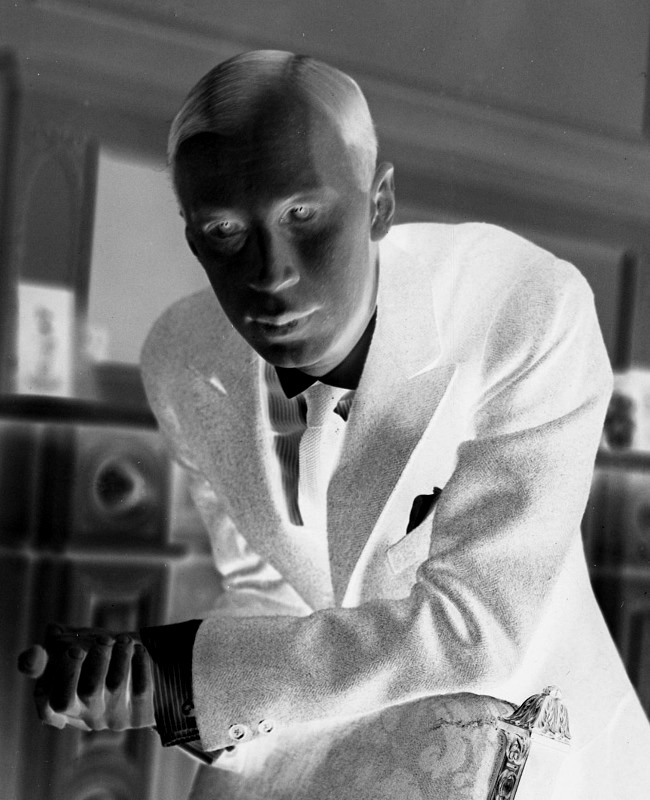

Am 14. September sind es genau siebzig Jahre, dass der international berühmte Dirigent Fritz Busch in London einem Herzinfarkt erlag. Viel zu früh endete damit ein Künstlerleben, das nach Jahren der Emigration gerade wieder neue Höhepunkte ansteuerte.

von Peter Sommeregger

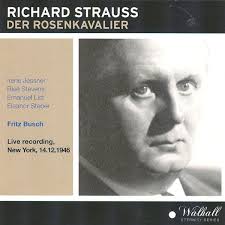

Der 1890 in Siegen geborene Sohn aus musikalischer Familie hatte zwei Brüder, Adolf und Willy, die sich ebenfalls der Musik verschrieben. Nach seinem Studium in Köln wurde er bereits mit 19 Jahren Kapellmeister in Riga, ab 1912 Musikdirektor in Aachen. Nach Jahren als Generalmusikdirektor beim Stuttgarter Staatsorchester dirigierte er 1924/25 in Bayreuth, 1927/28 in New York, 1929 in London. Der vorläufige Höhepunkt seiner Laufbahn war seine Verpflichtung als Opern- und Generalmusikdirektor an die Sächsische Staatsoper in Dresden, wo er 1922 die Nachfolge von Fritz Reiner antrat. Er wirkte dort äußerst erfolgreich, leitete die Uraufführungen von zwei Opern von Richard Strauss, „Intermezzo“ und „Ägyptische Helena“. „Sommereggers Klassikwelt 104: Dem Dirigenten Fritz Busch zum 70. Todestag“ weiterlesen

Der 1890 in Siegen geborene Sohn aus musikalischer Familie hatte zwei Brüder, Adolf und Willy, die sich ebenfalls der Musik verschrieben. Nach seinem Studium in Köln wurde er bereits mit 19 Jahren Kapellmeister in Riga, ab 1912 Musikdirektor in Aachen. Nach Jahren als Generalmusikdirektor beim Stuttgarter Staatsorchester dirigierte er 1924/25 in Bayreuth, 1927/28 in New York, 1929 in London. Der vorläufige Höhepunkt seiner Laufbahn war seine Verpflichtung als Opern- und Generalmusikdirektor an die Sächsische Staatsoper in Dresden, wo er 1922 die Nachfolge von Fritz Reiner antrat. Er wirkte dort äußerst erfolgreich, leitete die Uraufführungen von zwei Opern von Richard Strauss, „Intermezzo“ und „Ägyptische Helena“. „Sommereggers Klassikwelt 104: Dem Dirigenten Fritz Busch zum 70. Todestag“ weiterlesen