Fotos © 2022 Brinkhoff/Mögenburg

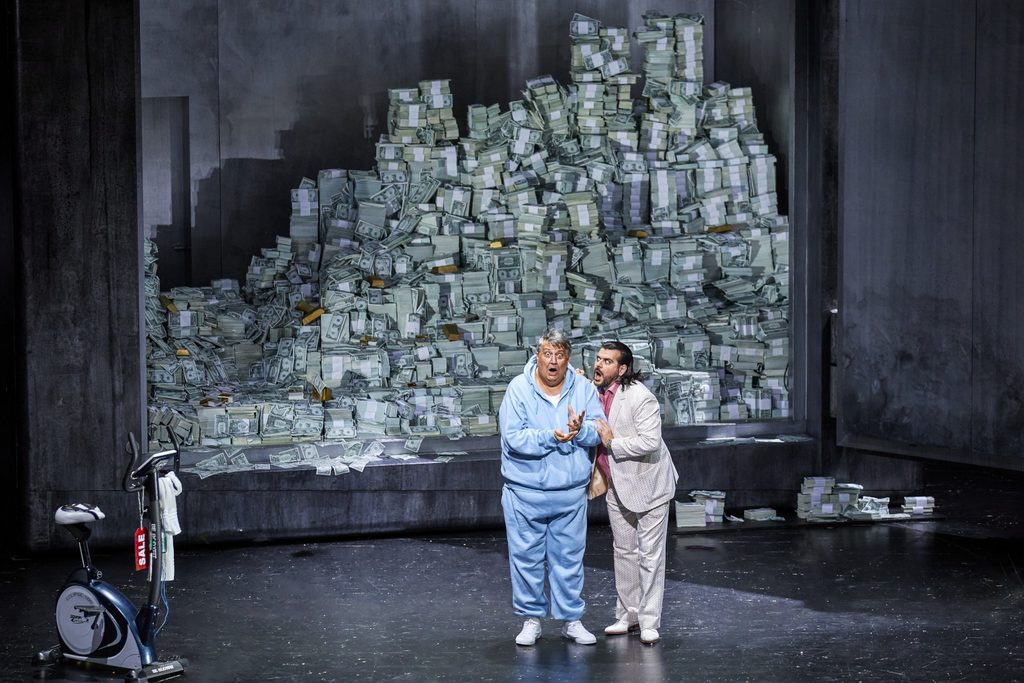

Es könnte ja so einfach sein. Don Pasquale, ausstaffiert als alter reicher Sack, gelüstet es nach einer jungen Frau. Sein zur Schau getragener Reichtum soll helfen, noch mal so richtig durchzustarten – allerdings ohne nennenswert Geld auf den Tisch zu legen. Während sich Don Pasquale im Driverseat wähnt, sind ihm die junge Dame (Norina) und ihr ebenfalls noch nicht ergrauter Helfer und Liebhaber (Ernesto) immer einen Schritt voraus. Da kann auch der Leibarzt nicht helfen und es kommt, wie es kommen muss. Der Titelheld wird vorgeführt, steht ziemlich dumm, aber auch einsichtig da – jung und alt, das passt einfach nicht?

Gaetano Donizetti (1797 – 1848)

Don Pasquale

Text von Giovanni Domenico Ruffini und Gaetano Donizetti nach Angelo Anelli

In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertexten

Uraufführung am 3. Januar 1843, Paris (Théâtre-Italien)

Chor und Orchester der Staatsoper Hamburg

Ramón Tebar – Musikalische Leitung

David Bösch – Inszenierung

Patrick Bannwart – Bühnenbild

Staatsoper Hamburg, 23. April 2024

von Jörn Schmidt und Regina König

Es könnte ja so einfach sein. Don Pasquale, ausstaffiert als alter reicher Sack, gelüstet es nach einer jungen Frau. Sein zur Schau getragener Reichtum soll helfen, noch mal so richtig durchzustarten – allerdings ohne nennenswert Geld auf den Tisch zu legen. Während sich Don Pasquale im Driverseat wähnt, sind ihm die junge Dame (Norina) und ihr ebenfalls noch nicht ergrauter Helfer und Liebhaber (Ernesto) immer einen Schritt voraus. Da kann auch der Leibarzt nicht helfen und es kommt, wie es kommen muss. Der Titelheld wird vorgeführt, steht ziemlich dumm, aber auch einsichtig da – jung und alt, das passt einfach nicht? „Auf den Punkt 2: Gaetano Donizetti (1797 – 1848), Don Pasquale, klassik-begeistert.de, 24. April 2024“ weiterlesen