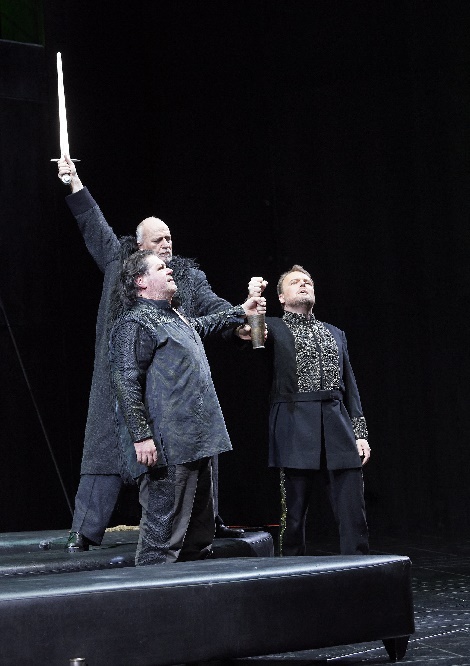

Foto: Stephen Gould, Falk Struckmann und Tomas Konieczny – Foto: M. Pöhn (c)

Wiener Staatsoper, 20. Jänner 2019

Richard Wagner, GÖTTERDÄMMERUNG

von Valentino Hribernig-Körber (onlinemerker.com)

Mit frenetischem Jubel für alle Beteiligten endete nicht nur der dritte Abend des monumentalen Bühnenfestspiels, sondern auch dieses selbst in der einzigen diesjährigen Serie, bei der die einzelnen Protagonisten eigentlich ausnahmslos die Vorstellungen des Reformers aus Bayreuth von Opernsängern als „Singschauspieler“ im Hinblick auf die darstellerische Komponente in packender Weise erfüllten und – soweit es die Inszenierung zulässt (und auch ein bisschen darüber hinaus) – ein teils berührendes, teils erschütterndes, gelegentlich sogar heiteres, jedenfalls aber ungemein spannendes Drama auf die Bühne brachten. Musikalisch waren dem gegenüber einige wesentliche Kompromisse einzugehen, wenngleich auch hier glücklicherweise zum großen Teil inzwischen altbewährte Kräfte und Debütanten aufeinander trafen, um das opus magnum Wagners auf höchstem Niveau zu interpretieren.

Als Grundlage des „Unternehmens“ erwiesen sich ein hoher Anteil an Künstlern aus dem Ensemble des Hauses, das sich so in respektabelster Weise präsentierte, und – wenig überraschend – das Orchester der Wiener Staatsoper, das die Herausforderungen einer Ring-Aufführung ohne Orchesterprobe und noch dazu mit einem ihm weitgehend fremden Dirigenten, unter Aufbietung seiner geballten Erfahrung und mit reichlich Spielfreude erfolgreich meisterte. Dieser, Axel Kober, Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein, hatte reichlich Gelegenheit, nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten seine Kompetenz als Kapellmeister unter Beweis zu stellen, indem er den großen Apparat sicher durch die hochromantischen Klangwogen führte. Sein Zugang zur Götterdämmerung war hinsichtlich der Handhabung der unterdessen zu einiger Dichte heran gewachsenen Textur der Leitmotivik übersichtlich zu lesen, zugleich nutzte er die Gelegenheit, es – wie z.B. im Trauermarsch – noch einmal so richtig „krachen“ zu lassen. Andererseits konnte er in einigen Passagen wie beim Instrumentalzwischenspiel vor der Waltrauten-Szene (wie auch in dieser selbst) oder bei Siegfrieds Tod vor allem getragen von farbenreichstem Streicherklang und etwa durch ausgereizte Generalpausen Akzente setzen.

Unter den genannten „altbewährten Kräften“ ist an erster Stelle der unverwüstliche Stephen Gould zu nennen, der die Reserven seines modulationsfähigen Organs intelligent auf die überlange Partie des Siegfried aufteilte, sodass ihm – nach allem Kampf und Streit – noch eine berückend schöne Sterbeszene gelang. Dass einige Wiener Opernfreunde dennoch die Frage stellen, wie lange man ihnen den international gerühmten Landsmann aus dem Mühlviertel in seiner (dem Vernehmen nach) Glanzrolle noch vorenthalten möchte, beruht nicht im Geringsten auf einer Unzufriedenheit mit der Gould’schen Dauerpräsenz am Wiener Rhein-Ufer, vielmehr böte eine Abwechslung in der Besetzung ja auch die Gelegenheit, Gould einmal in der Figur des Siegmund kennenzulernen – was hierorts auch noch nicht der Fall war.

Ebenfalls eine markante Erscheinung war Tomas Konieczny, der als Wotan in der Götterdämmerung ja nur mehr als erzählte Figur präsent ist und daher Spiel-Raum hatte, um mit kerniger Stimme und durchaus kraftvollem Auftreten einen Gunther zu gestalten, der in wohltuender Weise nicht nur ein blasser Spielball der Intrigen Hagens ist, sondern auch glaubhaft als „Herr am Rhein“ in seiner Halle sitzt und Mannen-Heere beherrscht.

Die dritte unter den Solisten des Abends in dieser „Rubrik“ ist Waltraud Meier, die mit großer Intelligenz und langjähriger Erfahrung, die sie auch in verschiedenen Rollen der Tetralogie erworben hat, die Szene der Waltraute zu einem Höhepunkt des Abends machte – mit klarer Artikulation und vor allem in der Höhe warmer Phrasierung vermittelte sie einen tiefen Eindruck von der dem Ende sich entgegen sehnenden Götterwelt, der in Erinnerung bleibt.

In genannter Szene (wie überhaupt im ersten Aufzug) hatte auch Iréne Theorin, die Brünnhilde der Serie, Gelegenheit, ihren Trumpf auszuspielen, eine prächtige Höhe, die gut sitzend zu dramatischer Attacke fähig ist. Diese „funktioniert“ aber vor allem dann, wenn sie sie direkt ansetzen kann. Womit man bei den Kompromissen angelangt ist, denn wenn sie Phrasen in der Mittellage entwickelt und in die Höhe aufbauen muss, steht sie sich mit einer kehligen Vokalbildung und teilweise ungenauer Intonation im Weg – in der exponierten Lage klingt sie dann enger, teilweise scharf. Den Schlussgesang nahm sie über weiter Strecken im Piano/Pianissimo – was angesichts der technischen Einschränkungen den gewünschten Effekt nicht erzielte und auch in nachteiliger Weise hervorkehrte, dass man bei ihr so gar kein Wort versteht. Ihre Nebenbuhlerin Gutrune war mit Anna Gabler optisch ansprechend besetzt, und auch stimmlich liegt die (eigentlich ja wenig dankbare) Rolle der Gibichungen-Tochter der bayrischen Sopranistin besser als die anderen Partien, die sie im Ring verkörpert hat, bietet sie ihr doch weniger Gelegenheit zu forcieren – gut verständlich war auch sie nicht.

Was man dem Alberich von Jochen Schmeckenbecher und dem Hagen von Falk Struckmann nicht vorwerfen konnte. Beide lieferten prägnante Porträts – einmal des durch das Leben unter dem Fluch schon zerrütteten Nacht-Alben, einmal seines kaltblütigen, von infernalischem Zynismus getriebenen Sohn, und deklamierten dabei sozusagen um ihr sängerisches Leben, standen sie doch so ganz außerhalb ihrer angestammten vokalen Möglichkeiten. Schmeckenbecher rettete sich wiederum teilweise in einen nicht effektlosen Sprechgesang, wie er wohl Berg bei seinem Wozzeck vorgeschwebt sein mag. Struckmann, dem der Alberich hörbar gut läge, musste sich als Bariton, der er nun einmal ist, in die Abgründe dieser Paraderolle für einen wirklich schwarzen Bass hinunter quälen und blieb im Klanggefüge dadurch die dunklen Farben gänzlich schuldig.

Der Schicksalsfaden war in der Bechtholf/Glittenberg’schen Baumschule den Damen Bohinec, Helzel und Jopson anvertraut, wobei vor allem die ersten beiden mit deutlicher Diktion und vollem Organ positiv auffielen, während letztere bei ihrem Rollendebut noch ein wenig überfordert klang. Ulrike Helzel musste dann gleich noch mit Maria Nazarova, die ebenfalls in dieser Rolle debutierte, und Zoryana Kushpler ins Wasser steigen, um als Rheintöchter die letzte Möglichkeit zu nutzen, Siegfried den Verderben bringenden Ring abzugewinnen – alle drei waren bestens disponiert und verströmten verführerischen Wohllaut. Chor und Extra-Chor der Wiener Staatsoper, einstudiert von Thomas Lang, kamen nun nach drei Abenden endlich auch zum Einsatz und wurden dem martialischen Charakter der Figuren, die sie darzustellen hatten, gerecht. Das Bühnenorchester hat in der Götterdämmerung bekanntlich heikel exponierte Passagen zu bewältigen und musste dabei diesmal mit mancher Unbill zurande kommen.

Valentino Hribernig-Körber, 21. Januar 2019, für

klassik-begeistert.de